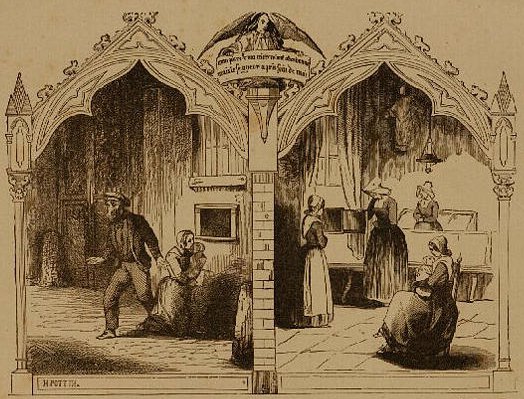

| Le MorvandiauPat | Les « Petits Paris » |

Auteur : Administration générale de l'assistance publique (Paris). Éditeur : [Masson et Cie] (Paris) Date d'édition : 1900

Jusqu'au milieu du XVIIIe. siècle, le seul mode d'abandon était l'exposition. On n'acceptait pas l'enfant présenté par sa mère. Les mères malheureuses devaient alors abandonner leur enfant sous une porte, dans une église ou dans la rue, et le commissaire du quartier venait procéder à sa levée et ordonnait son entrée à la Maison de la Couche.

Lorsque l'enfant est sain et bien portant, la durée de son séjour à l'hospice ne dépasse pas une journée. S'il est chétif ou malade, il est gardé dans un des services de l'établissement jusqu'à sa guérison.

Enfin, s'il présente des symptômes suspects de contamination syphilitique, il est envoyé en observation à l'hôpital suburbain de Châtillon.

La création de cet établissement date du 23 janvier 1892. Depuis sa fondation, le nombre des décès de ces malheureux petits êtres atteints de syphilis, d'athrepsie, de débilité congénitale, a été presque toujours en décroissant.

Une fois que l'admissions d'un enfant a été prononcée, il est immatriculé. Aux termes de l'instruction ministérielle du 31 octobre 1861, un registre n° 1 « intitulé journal ou main courante, comprend tous les enfants sans distinction de sexe, d'âge ou de catégorie, admis à l'assistance publique »...

Antérieurement à cette circulaire, certains départements, notamment celui de la Seine, recommençaient chaque année la série des numéros d'immatriculation, si bien que sur toutes les pièces il fallait inscrire le chiffre correspondant à l'immatriculation de chaque enfant et l'année de l'admission ; maintenant la série est continue à dater du 1er janvier 1862.

Au moment même où il est procédé à l'inscription du pupille sur les livres matricules, on lui passe au cou un collier rivé supportant une médaille qui reproduit le numéro du registre. Ce collier, qui ne doit pas être enlevé avant la septième année, a peur but d'assurer l'identité de l'enfant et d'empêcher toute tentative de substitution. Déjà au siècle dernier on attachait à la maison de la Couche une bulle au nouveau-né, et l'on retrouve cette mesure usitée dans tous les États ayant un service d'assistés.

En France, depuis le commencement du siècle, l'administration a varié plusieurs fois sur le système à adopter ; on a expérimenté des boucles d'oreilles, mais le collier rivé au moyen d'une petite presse a prévalu d'empêcher toute tentative de substitution. En cas de rupture fortuite, le procès-verbal et le signalement de l'élève sont consignés au livret. Les administrateurs des hospices dépositaires sont tenus de faire porter les enfants trouvés au bureau de l'état civil et de les y faire enregistrer ; à Paris les commissaires de police se chargent de ce soin.

On doit donner à ces pauvres petits un nom « emprunté soit à l'histoire des temps passés, soit aux circonstances particulières à l'enfant, comme sa conformation, ses traits, son teint, le pays, le lieu, l'heure où il a été trouvé. Il faut éviter toute dénomination indécente, ridicule ou propre à rappeler en toute occasion que celui à qui on le donne est un enfant trouvé. »

Lallemand, Léon (1844-1916). Histoire des enfants abandonnés et délaissés : études sur la protection de l'enfance aux diverses époques de la civilisation. 1885.

Layettes. — La layette se délivre au moment du départ de l'hospice aux enfants à la mamelle ou âgés de 1 jour à 7 mois : 4 béguins à 3 pièces. - 3 bonnets d'indienne. — 3 brassières de laine. - 2 brassières d'indienne. — 2 calottes de laine. — 6 chemises à brassières. — 12 couches neuves. — 6 couches vieilles. - 1 couverture de berceau. - 4 fichus simples. - 2 langes de coton. - 2 langes de laine. —1 collier. — 1 médaille. - Total, 49 objets. — Prix, 24 fr. 15.

1er maillot. — Le 1er maillot se délivre avec la 1re ou la 2e demi-vêture au moment du départ de l'hospice aux enfants de 7 mois à 1 an : 2 béguins à 3 pièces. — 2 brassières de laine. — 2 brassières d'indienne. — 1 calotte de laine. — 4 chemises à brassières. — 10 couches vieilles. — 1 couverture de laine. - 3 langes de coton. - Total, 25 objets. - Prix, 14 fr. 70.

2e maillot. — Le 2e maillot se délivre avec la 2e vêture au moment du départ de l'hospice aux enfants de 2 à 3 ans : 2 chemises à brassières. - 6 couches vieilles. - 1 couverture de laine. - 1 lange de coton. - Total, 10 objets. - Prix, 8 fr. 50.

1re demi-vêture (deux sexes). - La 1re demi-vêture se délivre aux enfants déjà placés à la campagne, de 7 à 15 mois : 2 paires de bas de laine. - 2 béguins. — 2 bonnets d'indienne. — 3 chemises. — 3 couches neuves. - 2 fichus simples de calicot. - 2 langes de laine. - 1 robe d'été. - 1 robe d'hiver. - 2 tabliers de cotonnade. - Total, 20 objets. - Prix, 12 fr. 35.

Articles se délivrant au départ de l'hospice avec la 1re demi-vêture ci-dessus : - 1 paire de souliers. - 1 collier en os. — 1 médaille d'argent. - Total, 3 objets. — Prix, 3 fr. 17.

2e demi-vêture (deux sexes). — La 2e demi-vêture se délivre aux enfants déjà placés à la campagne, de 15 mois à 2 ans révolus : 2 paires de bas de laine. - 2 bonnets d'indienne. - 3 chemises. - 2 fichus simples de calicot. - 1 robe d'hiver. - 1 robe de coton tricoté. - 2 tabliers de cotonnade. - Total, 13 objets. - Prix, 8 fr. 17.

Articles se délivrant au départ de l'hospice avec la 2e demi-vêture ci-dessus : 1 paire de souliers. — 1 collier en os. — 1 médaille d'argent. — Total, 3 objets. — Prix, 4 fr. 18.

2e vêture (deux sexes). - La 2e vêture se délivre aux enfants déjà placés à la campagne à l'âge de 2 ans révolus : 3 paires de bas de laine. - 2 béguins. - 2 bonnets d'indienne. - 4 chemises. — 2 fichus simples de calicot. — 1 robe d'été. — 2 robes d'hiver. — 4 tabliers de cotonnade. — Total, 20 objets. - Prix 14 fr. 84.

Articles se délivrant au départ de l'hospice avec la vêture ci-dessus : 1 collier en os. — 1 médaille d'argent. — 1 paire de souliers. - Total, 3 objets. - Prix, 6 fr. 81.

3e vêture (deux sexes). — La 3e vêture se délivre aux enfants déjà placés à la campagne à l'âge de 3 ans révolus : 2 bonnets d'indienne. — 4 chemises. — 2 fichus simples de couleur. — 2 mouchoirs de poche. — 1 robe d'été. — 1 robe d'hiver. — 1 robe de coton tricotée. — 3 tabliers de cotonnade. - Total, 16 objets. — Prix, 11 fr. 65.

Articles se délivrant au départ de l'hospice avec la vêture ci-dessus : 2 paires de bas de laine. — 1 couverture de laine. — 1 collier en os. — 1 médaille en argent. — 1 paire de souliers. — Total, 6 objets. — Prix, 13 fr. 57.

4e vêture (deux sexes). — La 4e vêture se délivre aux enfants déjà placés à la campagne à partir de 4 ans révolus : 1 camisole de laine. — 4 chemises. — 1 fichu double de couleur. — 2 jupons de péruvienne. — 2 mouchoirs de poche. — 1 robe d'été. — 1 robe d'hiver. — 3 tabliers de cotonnade. — Total, 15 objets. — Prix, 17 fr. 07.

Articles se délivrant au départ de l'hospice avec la vêture ci-dessus : 2 paires de bas de laine. — 4 couvertures de laine. — 1 collier en os. — 1 médaille en argent. — 1 paire de souliers. — Total, 6 objets. — Prix, 13 fr. 57.

5e vêture. — La 5e vêture se délivre aux enfants déjà placés à la campagne à partir de 5 ans révolus :

- Garçons. — 3 blouses. — 3 chemises. — 2 cravates. — 1 gilet d'hiver. — 1 gilet d'été. — 1 gilet de laine. — 2 mouchoirs de poche. — 2 pantalons de drap. — 1 pantalon de coutil. — 1 pantalon de coton. — Total, 17 objets. — Prix, 26 fr. 69.

- Filles. — 1 camisole de laine. — 3 chemises. — 1 fichu double. — 2 jupons de péruvienne. — 2 mouchoirs de poche. — 2 pantalons. — 2 robes d'été. — 1 robe d'hiver. — 3 tabliers de cotonnade. — Total, 17 objets. — Prix. — 20 fr. 35.

Articles se délivrant au départ de l'hospice avec la vêture ci-dessus :

- Garçons. — 2 paires de bas de laine. — 1 casquette. — 1 couverture de laine. — 1 collier. — 1 médaille. — 1 paire de souliers. — Total, 7 objets. — Prix, 14 fr. 58.

- Filles. — 2 paires de bas de laine. — 1 couverture de laine. — 1 collier. — 1 médaille. — 1 paire de souliers. — Total, 6 objets. — Prix, 13 fr. 57.

6e vêture. — La 6e vêture se délivre aux enfants déjà placés à la campagne à partir de 6 ans révolus :

- Garçons. — 3 blouses. — 3 chemises. — 2 cravates. — 2 gilets de drap. — 2 mouchoirs de poche. — 2 pantalons de drap. — 1 pantalon de coutil. — 1 pantalon de coton. — 1 manteau de drap. — Total, 17 objets. — Prix, 32 fr. 63.

- Filles. — 3 chemises. — 1 camisole de laine. — 1 fichu double. — 3 mouchoirs. — 2 pantalons. — 2 robes d'été. — 1 robe d'hiver. — 2 jupons de péruvienne. — 2 tabliers de cotonnade. — 1 manteau de molleton. — Total, 18 objets. — Prix, 28 fr. 09.

Articles se délivrant au départ de l'hospice avec la vêture ci-dessus :

- Garçons. — 2 paires de bas de laine. — 1 casquette. — 1 couverture de laine. — 1 paire de souliers. — Total, 5 objets. — Prix, 13 fr. 43.

- Filles. — 2 paires de bas de laine. — 1 couverture de laine. — 1 paire de souliers. — Total, 4 objets. — Prix, 12 fr. 42.

7e vêture. — La 7e vêture se délivre aux enfants déjà placés à la campagne à partir de 7 ans révolus :

- Garçons. — 3 blouses. — 3 chemises. — 2 cravates. — 1 gilet d'hiver. — 1 gilet de coton. — 1 gilet de laine. — 2 mouchoirs de poche. — 2 pantalons d'hiver. — 2 pantalons d'été. — Total, 17 objets. — Prix, 27 fr. 45.

- Filles. — 1 camisole de laine. — 3 chemises. — 1 fichu double. — 2 jupons de péruvienne. — 2 mouchoirs. — 2 pantalons. — 2 robes d'été. — 1 robe d'hiver. — 2 tabliers de cotonnade. — Total, 16 objets. — Prix, 20 fr. 69.

Articles se délivrant au départ de l'hospice avec la vêture ci-dessus :

- Garçons. — 2 paires de bas de laine. — 1 casquette. — 1 paire de souliers. — Total, 4 objets. — Prix, 7 fr. 97.

- Filles. — 2 paires de bas de laine. — 1 paire de souliers. — Total, 3 objets. — Prix, 6 fr. 96.

8e vêture. — La 8e vêture se délivre aux enfants déjà placés à la campagne à partir de 8 ans révolus :

- Garçons. — 3 blouses. — 3 chemises. — 2 cravates. — 1 gilet d'hiver. — 1 gilet d'été. — 2 mouchoirs. — 2 pantalons d'hiver. — 2 pantalons d'été. — Total, 16 objets. — Prix, 28 fr. 98.

- Filles. — 1 camisole de laine. — 3 chemises. — 1 fichu double. — 3 mouchoirs. — 2 jupons. 2 pantalons. — 2 robes d'été. — 1 robe d'hiver. — 2 tabliers de cotonnade. — Total, 17 objets. — Prix, 25 fr. 92.

Articles se délivrant au départ de l'hospice avec la vêture ci-dessus :

- Garçons. — 2 paires de bas de laine. — 1 casquette. — 1 paire de souliers. — Total, 4 objets. — Prix, 10 fr. 79.

- Filles. — 2 paires de bas de laine. — 1 paire de souliers. — Total, 3 objets. — Prix, 8 fr. 98.

9e vêture. — La 9e vêture se délivre aux enfants déjà placés à la campagne à partir de 9 ans révolus :

- Garçons. — 3 blouses. — 3 chemises. — 2 cravates. — 1 gilet d'hiver. — 1 gilet d'été. — 1 gilet de laine. — 2 mouchoirs. — 2 pantalons d'hiver. — 2 pantalons d'été. — 1 manteau de drap. — Total, 18 objets. — Prix, 39 fr. 63.

-

Filles. — 3 chemises. — 1 fichu double. — 1 camisole de laine. — 2 jupons de péruvienne. — 3 mouchoirs. — 2 pantalons. — 2 robes d'été. — 1 robe d'hiver. — 2 tabliers de cotonnade. — 1 manteau de molleton. — Total, 18 objets. — Prix, 34 fr. 13.

Articles se délivrant au départ de l'hospice avec la vêture ci-dessus :

- Garçons. — 2 paires de bas de laine. — 1 casquette. — 1 paire de souliers. — Total, 4 objets. — Prix, 10 fr. 79.

- Filles. - 2 paires de bas de laine. — 1 paire de souliers. - Total, 3 objets. — Prix, 8 fr. 98.

10e vêture. - La 10e vêture se délivre aux enfants déjà placés à la campagne à partir de 10 ans révolus :

- Garçons. - 3 blouses. - 3 chemises. - 2 cravates. - 1 gilet d'hiver. — 1 gilet d'été. — 2 mouchoirs. - 2 pantalons d'hiver. - 2 pantalons d'été. - Total, 16 objets. - Prix, 30 fr. 90.

- Filles. - 3 chemises. - 1 fichu double. - 3 mouchoirs. - 2 jupons de péruvienne. - 2 pantalons. - 2 robes d'été. - 1 robe d'hiver. - 2 tabliers. - 1 camisole de laine. - Total, 17 objets. - Prix, 26 fr. 31.

Articles se délivrant au départ de l'hospice avec la vêture ci-dessus :

- Garçons. - 2 paires de bas de laine— 1 casquette. - 1 paire de souliers. - Total 4 objets. - Prix, 11 fr. 02.

-

Filles. - 2 paires de bas de laine. - 1 paire de souliers. - Total, 3 objets. - Prix, 9 fr. 21.

11e vêture. - La 11e vêture se délivre aux enfants déjà placés à la campagne à partir de 11 ans révolus.

- Garçons. - 3 blouses. - 3 chemises. - 2 cravates. - 1 gilet de drap. - 1 gilet de coton. — 1 gilet de laine. - 2 mouchoirs. - 2 pantalons d'hiver. - 2 pantalons d'été. - 1 veste. — Total, 18 objets. - Prix, 42 fr. 87.

- Filles. - 1 camisole de laine. - 3 chemises. -1 fichu double. - 2 jupons de péruvienne. — 3 mouchoirs. — 2 pantalons. — 1 robe d'été. — 1 robe d'hiver. — 1 robe de mérinos. — 2 tabliers. - Total, 17 objets. - Prix, 30 fr. 06.

Articles se délivrant au départ de l'hospice avec la vêture ci-dessus :

- Garçons. - 2 paires de bas de laine. - 1 casquette. - 1 paire de souliers. —Total, 4 objets. - Prix, 11 fr. 02.

- Filles. - 2 paires de bas de laine. - 1 paire de souliers. - Total, 3 objets. - Prix, 9 fr. 21.

12e vêture. - La 12e vêture se délivre aux enfants déjà placés à la campagne et ayant atteint leur 12e année.

- Garçons. — 3 blouses. - 2 cravates. — 3 chemises. — 1 gilet d'hiver. - 1 gilet d'été. — 3 mouchoirs. - 2 pantalons d'hiver. - 2 pantalons d'été. - Total, 17 objets. - Prix, 34 fr. 62.

- Filles. - 1 camisole de laine. - 3 chemises. - 2 fichus. - 2 jupons de péruvienne. — 3 mouchoirs. - 2 pantalons. - 2 robes d'été. - 1 robe d'hiver. - 3 tabliers. - Total, 19 objets. - Prix, 32 fr. 48.

13e vêture. - La 13e vêture se délivre aux enfants placés à la campagne ayant atteint leur 13e année (trousseau d'engagement) :

- Garçons. — 3 blouses. - 3 chemises. — 2 cravates. — 1 gilet d'hiver. — 1 gilet d'été. — 1 gilet de laine. — 3 mouchoirs. — 2 pantalons d'hiver. — 2 pantalons d'été. — 1 veste. — Total, 19 objets. - Prix, 46 fr. 73.

- Filles. — 1 camisole de laine. — 3 chemises. — 2 fichus. — 2 jupons de péruvienne. — 3 mouchoirs. — 2 pantalons. — 2 robes d'été. — 1 robe d'hiver. — 1 robe de mérinos. — 3 tabliers. - Total, 20 objets. - Prix, 39 fr. 52.

Cette vêture se délivre aux enfants de 13 ans et remplace l'indemnité d'engagement de 50 francs.

N. B. — Dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, les blouses des 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et 13e vêtures de garçons sont remplacées par une veste en cheviotte et un veston en cotonnade, et un pantalon de velours est substitué à un pantalon de drap.

Les formalités de l'immatriculation une fois remplies, le pupille de l'Assistance publique est ordinairement confié à une famille habitant la campagne.

Ce mode de placement existait déjà sous l'ancien régime, et l'arrêté du 30 ventôse an V ne fit que réglementer une pratique dont la tradition s'est constamment maintenue.

Le petit abandonné, placé chez des paysans, en qui la rudesse n'est pas exclusive de la bonté, retrouve, ordinairement, l'affection familiale dont sa naissance malheureuse l'avait privé.

Jusqu'à l'âge de 13 ans, l'enfant est resté, moyennant pension, chez les nourriciers qui l'ont élevé. A 13 ans, l'enfant peut déjà produire un travail utile et suffire à sa propre existence.

L'éducation rurale qu'a reçue l'enfant assisté l'attache tout naturellement à la terre ; graduellement, il s'est adapté aux conditions de la vie agricole : la plupart des pupilles de l'Assistance publique sont voués aux travaux des champs. Cependant toutes les professions leur sont accessibles, et l'Administration leur ouvre toutes les carrières s'ils donnent la preuve d'aptitudes spéciales et s'ils sont laborieux.

A conditions et à garanties égales, le pupille est maintenu de préférence, au moins pendant les premières années qui suivent l'âge de 13 ans, dans la famille où il a été élevé ; on évite ainsi, à un âge où le pupille n'est guère qu'un enfant, une rupture trop violente des liens d'affection qui se sont établis entre lui et sa famille d'adoption. Plus tard, le jeune homme s'établit dans la commune ou dans la région, et les relations continuent avec ses nourriciers, dont il n'est pas rare qu'il devienne à son tour le soutien.

L'industrie des enfants assistés n'a pas été d'emblée un phénomène parisien : ce sont les départements dont le Morvan fait partie qui ont été ses premiers fournisseurs d'enfants jusques vers 1840, même si le premier convoi de « Petits Paris » arrive à Lormes en 1807

L'historiographie contemporaine a justifié cette chronologie. Le voyage de la nourrice à Paris présente de grandes difficultés au début du XIXe siècle. La durée est de douze à quinze jours et les conditions du retour en Morvan sont terribles pour les nourrices mais surtout pour les « Petits Paris ».

L'évolution des envois d'enfants par l'Administration de l'Assistance Publique de la Seine va dans le sens d'une augmentation entre la Restauration et la Monarchie de juillet. L'étude de l'agence de Château-Chinon est bien révélatrice à cet égard : sur 7.326 enfants envoyés par la Seine et par la Nièvre dans la première moitié du XIXe siècle, 4.375 viennent de Nevers. C'est seulement à partir de 1840 que la concurrence de Paris s'affirme: entre 1840 et 1850, la même agence reçoit 1.500 enfants de Nevers mais 2.650 de Paris. Le déséquilibre au bénéfice des « Petits Paris » ou "Petits Bourgeois" - c'est-à-dire venus de la grande ville ne cesse de se confirmer.

Ces placements administratifs sont complétés par d'autres, qu'il est impossible d'estimer, faits par les "meneurs" ou "meneuses", qui pratiquent une sorte de contrebande d'enfants entre Paris et le Morvan, promettant une bonne nourrice et une bonne maison à la famille parisienne pour la faire payer et même l'escroquer, exploitant la malheureuse femme morvandelle qui a besoin d'argent. Le fait est connu par quelques scandales, ou rapports d'inspecteurs, mais il est impossible de donner la place tenue par ces pratiques.

Les salaires des nourrices, en revanche, sont assez bien connus. Ils ont varié tout au long du siècle et changent d'un département à l'autre. La comparaison entre les mois de nourrice payés dans la Nièvre et ceux versés par l'Administration parisienne pendant la première moitié du siècle est bien utile.

L'Assistance publique de la Nièvre verse aux nourrices les salaires suivants en 1836 :

| Tranches d'âge | Salaire mensuel | Salaire annuel | Total |

| 1re âge : 1 jour à 3 ans | 7 F | 84 F | 252 F |

| 2e âge : 4 ans à 8 ans | 5,50 F | 66 F | 330 F |

| 3e âge : 9 ans à 10 ans | 4 F | 48 F | 96 F |

| Total pour 10 ans | 678 F | ||

Au même moment, l'Assistance publique de la Seine verse les tarifs suivants :

L'administration parisienne prend la décision d'appliquer aux enfants de la Seine les taux de pension des départements où ils sont les plus élevés. Ainsi, en 1847, les salaires des nourrices des deux administrations sont les suivants :

| NIEVRE | PARIS | ||

| 1re année : 8 F par mois | 96 F | 1re année : 10 F par mois | 120 F |

| 2e année : 6 F par mois | 72 F | 2e année : 9 F par mois | 108 F |

| 3e à 7e année : 5 F par mois | 300 F | 3e à 5e année : 7,50 F par mois | 270 F |

| 8e à 12e année : 4 F par mois | 240 F | 6e à 8e année : 6 F par mois | 216 F |

| 9e et 10e année : 7 F par mois | 168 F | ||

| 11e et 12e année : 6 F par mois | 144 F | ||

| Total... | 708 F | Total... | 1 026 F |

La différence est nette en faveur des nourrices d'enfants parisiens et commence alors l'évolution vers une supériorité de la Seine sur la Nièvre qui, d'ailleurs, ne peut pas fournir le même nombre d'enfants.

Comme la Nièvre ne peut, du reste, fournir le même nombre d'enfants que le département de la Seine, la domination de Paris dans l'industrie des nourrices à emporter devient irréversible à partir de 1850 : les "Petits Bourgeois" arrivent de plus en plus massivement, alors que les sources régionales de recrutement reculent définitivement. Les Hospices d'Avallon, Autun, Semur-en-Auxois et Nevers diminuent leurs placements : c'est ce que révèlent les listes nominatives de recensement de la population. Ainsi, deux grosses communes morvandelles recevant beaucoup d'enfants assistés voient leur "approvisionnement" s'inverser au cours du XIXe siècle : Ouroux (Nièvre), qui obtenait 76 nourrissons de Nevers sur 90 en 1835, n'en reçoit que 17 sur 120 en 1872 ; la Grande-Verrière (Saône-et-Loire) comptait 37 enfants de l'Hospice d'Autun sur un total de 99 en 1856 ; en 1872, la part des « Petits Paris » est de 161 sur 178.

Les agences morvandelles reçoivent de plus en plus d'enfants du département de la Seine entre le milieu et la fin du XIXe siècle, comme le montre le tableau simplifié :

| Agences | Vers 1850 | Vers 1870 | Vers 1880 |

| Semur-en-Auxois | 600 | 1 000 | 1 100 |

| Avallon | 700 | 1 100 | 1 000 |

| Autun | 1 300 | 1 900 | 1 800 |

| Château-Chinon | 1 300 | 1 900 | 3 000 |

L'agence de Château-Chinon est, vers 1880, la première agence française de placement de « Petits Paris ». A ce moment, le seul canton de Château-Chinon compte plus de 700 pupilles de la Seine, disséminés dans les villages et hameaux, maintenant la place de la jeunesse dans le Morvan de la fin du XIXe siècle.

La très forte et très rapide augmentation des placements amène l'Administration de la Seine à créer de nouvelles agences pour soulager les anciennes : sont installées celles de Lucenay-l'Evêque en 1876, d'Arnay-le-Duc, Saulieu, Moulins-Engilbert et Lormes en 1877, de Luzy et Quarré-les-Tombes en 1896, d'Etang-sur-Arroux en 1906.

Au milieu du XIXe siècle, c'est seulement une toute petite partie du monde paysan qui vit dans l'aisance ou l'indépendance matérielle, soit moins de 10% de la population morvandelle totale : ces cultivateurs en faire-valoir direct - groupe non monolithique sans doute - font partie des classes moyennes, qui peuvent faire des économies et vivre des seules ressources agricoles.

Ce sont surtout les communes rurales du Haut Morvan qui sont touchées, celles pour qui ces activités constituent un revenu dans un environnement où aucune industrie n’est implantée et où l’agriculture reste pauvre. Mais la grande majorité des paysans se caractérise par la faiblesse de ses revenus malgré des locations complémentaires de parcelles, du reste peu nombreuses. Tout est gêne dans cette petite exploitation paysanne dominant le pays et particulièrement dans les parties centrales et montagneuses : dimension de la propriété et sclérose foncière, morcellement parcellaire et dispersion des champs, insuffisance de l'outillage et des engrais, manque de bétail, charges de famille, nourriture médiocre. Malgré un travail énorme, en dépit de la restriction quotidienne des dépenses qui conduit à une autarcie presque totale, le bilan reste déficitaire et le paysan morvandiau, même propriétaire, est forcé de faire appel à d'autres revenus que ceux de l'agriculture.

Ces petits exploitants, risquant la ruine si la récolte et mauvaise, constituent le premier groupe des classes pauvres en Morvan. Le second groupe, formé par le prolétariat, est composé à la fois de micro-propriétaires exerçant le métier de journalier et de non-propriétaires s'embauchant à l'année comme domestiques et servantes chez les exploitants en faire-valoir direct et chez les locataires. Plus que le premier, ce second groupe est à la limite de la catastrophe et les risques sont grands de tomber dans le monde des mendiants et des vagabonds, qui deviennent, pour la société rurale, une charge, et parfois, une menace pour les populations locales.

Le prolétariat des journaliers agricoles et des domestiques, dont les revenus sont très insuffisants, surtout pour les premiers, du fait du chômage chronique, est, lui aussi, et plus encore que les petits exploitants, contraint de rechercher des ressources de complément indispensables à sa survie.

Les nourrices d'accueil sont généralement issues des classes pauvres : ainsi, en 1848, sur 573 enfants envoyés, l'agence d'Avallon place 226 enfants chez des fermiers et cultivateurs, 296 chez des journaliers-propriétaires, et seulement 39 chez des propriétaires moyens et 12 chez des artisans. Des proportions voisines peuvent être relevées dans les autres parties du Morvan :

| Morvan nivernais | Morvan autunois | Morvan côte-d'orien |

|

| Journaliers | 51 % | 50 % | 48 % |

| Petits propriétaires | 42 % | 44 % | 41 % |

| Artisans | 4 % | 2 % | 6 % |

| Moyens propriétaires | 3 % | 4 % | 5 % |

A ces mois de nourrices s'ajoutent la fourniture de tous les vêtements des pupilles, la gratuité de tous les soins (paiement par le percepteur) et de nombreuses indemnités, celle des neuf mois, celle d'habillement (chaussures, bas et coiffure). Plusieurs récompenses et indemnités sont versées aux familles : pour la garde d'un enfant depuis un an jusqu'à douze ans et jusqu'à treize ans pour l'obtention du certificat d'études primaires depuis 1885 (50 F au nourricier, 40 F à l'instituteur et 10 F à l'élève).

Compte-tenu du fait que chaque famille morvandelle a la garde de plusieurs « Petits Paris », on imagine l'importance de cette ressource, surtout depuis 1850.

Les petits propriétaires exploitants et les journaliers agricoles sont précisément les deux catégories sociales dont les budgets annuels sont les plus difficiles à équilibrer. L'enquête agricole de 1852 montre que, dans le canton de Montsauche par exemple, le déficit annuel pour un journalier célibataire est de l'ordre de 50 F et de 150 à 250 F pour un ouvrier chargé de famille. Le souci d'équilibrer son budget n'est pas moins grand chez le petit paysan propriétaire : la faiblesse de ses ventes, juste suffisantes pour payer les charges, ne permet guère d'agrandir la micro-exploitation. Pour les journaliers, comme pour les tout petits propriétaires, l'apport financier des enfants assistés est capital, puisqu'il s'agit des plus démunis.

L'historiographie traditionnelle parlait d'âpreté au gain des paysans morvandiaux ; celle d'aujourd'hui, qui s'efforce de mieux comprendre l'importance du phénomène social devenu une véritable industrie, évoque plutôt la nécessité vitale pour les familles pauvres, nécessité sans doute mal connue ou mal appréciée au XIXe siècle.

La première conséquence de ces activités, surtout celle qui concerne les enfants assistés, a été le freinage de l'exode rural dans certains secteurs du Morvan. Entre 1860 et 1880, soit à la grande époque des nourrices, les cantons recevant beaucoup de « Petits Paris », comme ceux de Quarré-les-Tombes et de Château-Chinon, ne se dépeuplent pas : les départs massifs ne se produisent qu'à la fin du siècle, après l'arrivée du chemin de fer à Saulieu (1882).

Un second effet est l'amélioration du sort des anciens pupilles de l'Assistance Publique et, par influence, celui des domestiques agricoles en général.

L'Administration ne paie plus les parents nourriciers quand les « Petits Paris » ont atteint treize ans. Ceux-ci sont alors embauchés comme valets ou servantes de ferme chez les exploitants, selon l'usage des « louèes » de domestiques aux foires habituelles. Pour les anciens pupilles, le directeur de leur agence établit, depuis la fin du XIXe siècle, des contrats d'embauche avec les employeurs, si bien que la louée publique n'est plus qu'une formalité : le directeur a tenu une permanence dans les chefs-lieux de canton, annoncée par voix de presse ; s'y rendent les employeurs et futurs domestiques et servantes - tous anciens pupilles de l'Assistance Publique. La discussion aboutit à la signature du contrat, dit « contrat de placement », qui fixe toutes les conditions du travail, soit quatre principales :

L'examen des contrats établis entre 1890 et 1913 montre une hausse régulière des paiements, qui passent d'environ 50 F par an à plus de 400 F. Certains pupilles ont pu faire d'importantes économies, qui sont versées sur un livre de Caisse d'Epargne.

La portée de cette pratique du « contrat de placement » et l'augmentation régulière du salaire annuel a été considérable : elle a permis la sécurité de l'emploi et l'évolution des gages de l'ensemble des domestiques et servantes de ferme du Morvan. Leur traitement annuel à l'image de celui des anciens pupilles de l'Assistance Publique, a augmenté de 25 à 40 % selon les cantons entre 1880 et 1910. A cette date, le commis de ferme perçoit environ 300 F, nourri et logé dans une chambre ou un débarras plutôt que dans une étable comme au milieu du XIXe siècle. La servante, elle aussi, voit son salaire progresser de 150 à 250 F, auquel s'ajoute un trousseau complet - tabliers, chemises, tricots, paires de bas, chaussures, jupes ...

L'industrie des nourrices et des enfants assistés a contribué, en Morvan, à l'amélioration du sort des pauvres, qui sont restés un peu plus longtemps dans leurs « pays ».

Un troisième problème est celui de l'intégration des anciens pupilles à la population morvandelle.

Certains contemporains, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, se sont livrés à toutes sortes d'attaques contre cette « invasion » d'étrangers : un journal de Château-Chinon, le Journal du Morvan, se déchaîne contre ceux qu'il appelle les « pitauds », qui contribuent à la dégénérescence de la « race » morvandelle. Ces querelles de l'époque, à relent de xénophobie, sont aujourd'hui dépassées.

Toutes les familles d'accueil n'ont pas eu, pour unique préoccupation, le revenu financier. L'amour des enfants, déjà nombreux dans les ménages morvandiaux du XIXe siècle, n'était pas absent et, bien souvent, ils étaient payés de retour par les « Petits Paris » devenus adolescents ou adultes. Des liens affectifs se sont tissés durant plusieurs années de vie commune, d'abord avec les enfants du même âge élevés avec eux, puis avec les parents nourriciers.

Beaucoup d'anciens « Petits Paris » se sont fixés en Morvan. A la fin du XIXe siècle, 35.600 y ont atteint leur majorité. Mais nombreux sont ceux qui ont pris part au mouvement de l'exode rural. C'est une minorité qui a fait souche par le mariage : le petit paysan recherche un mari pour mener l'exploitation agricole qui échoit à sa fille et le domestique, ancien pupille, devient le gendre; inversement, la servante de l'Assistance Publique épouse le fils. Ce phénomène d'intégration, bien connu par des exemples précis, n'a pas encore été étudié quantitativement, sauf pour un canton, celui de Quarré-les-Tombes : les mariages avec d'anciens pupilles comptent pour I4 % entre I850 et I900. La poursuite de cette recherche, pour les autres cantons du Morvan, et jusqu'à une époque plus rapprochée de nous, permettra seule d'évaluer la portée de cette intégration et de mesurer, avec précision, l'importance du renouvellement démographique, capital dans un « pays » à très forte endogamie.

Marcel Vigreux - « L'industrie des nourrices morvandelles et des enfants assistés au XIXe siècle » Bulletin N° 25 de l'Académie du Morvan - 1987

Marcel Vigreux - « Paysans et notables du Morvan au XIXe siècle jusqu'en 1914 » - Académie du Morvan - Château-Chinon 1998

L’arrivée massive de ces enfants « étrangers » dans les villages du Morvan, où ils vont grandir et parfois s’installer, n’a pas été sans effet sur les structures de l’organisation rurale. Par l’apport financier de leur « éducation » et leur participation aux tâches de la ferme, ils contribuent à l’enrichissement relatif de la paysannerie. Ils sont vecteurs d’une amélioration sensible, bien que lente, de la qualité de vie, ils transforment la composition des villages, la gestion de la main-d’oeuvre journalière, la démographie, la propriété…

L’accueil des enfants de l’Assistance publique, s’il n’a pas permis d’enrichir considérablement les familles morvandelles qui le pratiquaient, a sensiblement contribué à l’amélioration de leurs conditions de vie, par l’apport d’un revenu régulier, et surtout, d’un apport en numéraire, dans une économie largement tournée vers l’autarcie. Les sommes en jeu, même si elles n’étaient pas considérables, ont permis aux exploitants agricoles de vivre de façon moins précaire et de mieux résister aux crises agricoles.

Le contact avec les directeurs d’agence a ouvert les familles morvandelles à d’autres types de fonctionnements, notamment en les familiarisant avec l’administration, la médecine, l’école… Un des points marquants de cet aspect a été la mise en place d’un suivi médical des enfants de l’Assistance, accompagné de la gratuité des soins pour ces derniers et plus tard, la constitution de tout un réseau de médecins-inspecteurs chargés d’effectuer ce suivi médical. Lors des visites régulières chez le médecin (ou visites de celui-ci à domicile), il est certain qu’il donne des conseils d’hygiène qui ne profitent pas seulement aux enfants accueillis.

L’arrivée de ces « petits Paris » dans les villages morvandiaux a aussi modifié les conditions de travail de l’ensemble de la population agricole, notamment celles des domestiques, puisque ce sont parmi eux que se trouvait le plus grand nombre d’enfants de l’Assistance. Dès l’âge de 13 ans l’administration ne verse plus de salaire pour eux ; ils sont alors, pour la plupart, placés comme valets ou servantes de ferme. L’administration, si elle se dégage financièrement, est responsable des enfants placés jusqu’à leur majorité. Aussi négocie-t-elle, via le directeur d’agence, les conditions de travail, les salaires des pupilles, tout étant consigné dans les contrats de placement qui engagent la responsabilité des employeurs. L’instauration de ces contrats de placement a permis la sécurité de l’emploi et une évolution des salaires qui s’est répercutée sur l’ensemble de la classe domestique.

Avec la mise en place de cette activité plus féminine, toute femme devient une nourrice potentielle. Le revenu tiré d’une telle activité est important dans un contexte de relative pauvreté. Aussi les femmes vont-elles voir se revaloriser leur position au sein de la famille. L’hébergement d’un enfant de l’Assistance apporte en effet au foyer un peu de numéraire, rare dans cette économie de subsistance. Puis lorsque l’enfant grandit ce sont des bras supplémentaires pour aider aux travaux agricoles. Il est plus sûr, pour les nourrices, d’élever des enfants de l’Assistance publique que des enfants de Paris confiés par leurs familles pour être élevés à la campagne. Dans ce cas, elles prennent le risque de ne pas être payées.

Martine Chalandre - Présidente de l’association des amis de la maison des enfants de l’Assistance publique et des nourrices - « Le musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique d’Alligny-en-Morvan », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 19 | 2017, 187-199.

Le niveau de vie était très faible, les familles étaient, le plus souvent, très nombreuses. Globalement, les enfants se retrouvaient dans un environnement de pauvreté.

Il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité et le chauffage était au bois. Ainsi, avant et après l'école, il fallait aller chercher de l'eau, faire un peu de stockage de bois près du poêle, unique source de chaleur de la maison. C'était souvent des travaux destinés aux enfants.

Indéniablement le fait d'avoir des enfants de l'Assistance publique était une source de revenus pour les familles. Les enfants placés se retrouvaient donc dans des conditions de vie difficiles comme les autres enfants même si parfois les parents nourriciers

exerçaient, en plus, des différences à l'égard de ces pauvres enfants. On cite des enfants attachés au pied de la table, pendant l'absence temporaire, dans la journée, des parents !

L'inspecteur chargé de contrôler prévenait toujours de sa visite.

Dans ce contexte, l'enfant était préparé, c'est-à-dire au moins lavé, vêtements changés et mieux nourri avant les visites, dites de contrôle.

On peut conclure que l'administration ne voulait pas se donner les moyens d'un véritable contrôle.

On évoque également les inspecteurs repartant les bras chargés de présents de nourritures diverses après « la visite » !

Seuls les médecins habilités pouvaient prendre en charge ces enfants. Les frais de santé étaient payés par l'Assistance publique.

Il n'était pas rare que le déplacement ainsi remboursé serve à d'autres membres de la famille qu'à l'enfant placé !

En revanche, aucun cas de maltraitance n'a été décelé.

Mais était-on aussi vigilant que l'on pourrait l'être aujourd'hui ?

Toutefois, des troubles psychologiques ont pu être observés dans quelques situations.

Ces enfants placés arrivaient dans les familles entre 3 et 4 ans. A 14 ans ils étaient destinés à entrer en apprentissage,

chez un artisan, ou à demeurer dans la petite ferme et être ainsi ouvrier agricole. Ils occupaient parfois déjà ce poste de fait !

Souvent l'entrée en apprentissage correspondait alors à une véritable rupture avec la famille d'accueil qui se voyait dépossédée de cet enfant placé.

Il arrivait d'ailleurs qu'entre l'arrivée dans une famille et l'apprentissage, l'enfant ait pu changer de famille d'accueil au gré des demandes et du bon vouloir de l'inspecteur. Dans tous les cas, c'étaient des traumatismes supplémentaires pour ces enfants, mais certains enfants placés ont trouvé une véritable famille d'accueil et souvent les parents nourriciers donnaient un bien, une parcelle de terrain, voire une maison aux enfants ainsi élevés éventuellement « au détriment » du reste de la famille ; ce qui ne

manquait de poser quelques problèmes au sein de ces« familles ainsi recomposées ».

On a pu observer que ces enfants, globalement, n'étaient pas fiers de la situation d'enfant de l'assistance !

Ces situations d'abandons massifs d'enfants résultent d'une profonde détresse des mères ayant souvent subi des abus sexuels alors très fréquents. A cette époque, il y a un véritable prolétariat des gens de maisons et de fait, la fin de l'assistance est corrélée avec la contraception, la pilule et plus tard l'interruption volontaire de grossesse. Même si l'absence d'éducation sexuelle s'est faite longtemps sentir.

A noter que vers les années 1970, on a voulu développer des villages d'enfants regroupant alors des enfants abandonnés. L'adaptation des enfants est alors très différente dans ce mode d'accueil. Ainsi, à Châtillon-en-Bazois, il existe encore un tel village.

Entretien avec le docteur René-Pierre Signé par Alain Delaveau & Daniel Sirugue - Médecin praticien en zone rurale de 1958 à 1992 en libérale et de 1992 à 1996 à l'hôpital de Château-Chinon

Cahiers scientifiques du Parc naturel régional du Morvan - 11-2013, 6-7

A partir de la découverte, en 1998, du journal de son arrière-grand-père Mathieu Tamet (directeur de l'agence d'Avallon des enfants assistés de la Seine de 1896 à 1919), Marie-Laure Las Vergnas s'est lancée dans une enquête quasi-policière à travers le temps et l'espace à la recherche de ses ancêtres, de leurs conditions de vie, de leurs angoisses et de leurs secrets.

Cahiers scientifiques du Parc naturel régional du Morvan - 11-2013, 55-69

Du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, en raison de caractéristiques géographiques, culturelles et socio-économiques, le Morvan est devenu le berceau protecteur de centaines de milliers d'enfants abandonnés. Sans ce creuset accueillant, ces derniers étaient voués à un funeste destin. Il est à noter que cette situation qu'a connue le Morvan n'est pas banale : seules quelques autres régions rurales pauvres ont vécu ce phénomène de placement avec la même intensité (voir les articles de C. Rollet page 47 et M.L. Las Vergnas page 55 dans ce dossier ainsi que I. JABLONKA, 2006). Et aujourd'hui encore l'impact de la reconfiguration de l'identité morvandelle se manifeste avec vivacité sur ce territoire comme au travers de la passion des débats de la journée consacrée à ce sujet aux Entretiens de Bibracte en septembre 2011.

Indéniablement, un tel phénomène d'introduction massive d'enfants séparés de leurs parents a marqué la culture de cette terre bourguignonne. Il a fallu nouer des liens affectifs suffisants pour les élever, les éduquer, les aimer. Sociologiquement la face du Morvan s'en est trouvée changée : tendances démographiques inversées par ralentissement de l'exode rural et reconfiguration de la population. Ainsi, le Morvan n'a plus été composé uniquement de personnes nées sur place, mais dans les maisons, dans les fermes, dans les écoles sont venus habiter, travailler et étudier des personnes étrangères (dont certains sont devenus célèbres, voir J .P. Renault page 33 dans ce dossier).

Etrangers, dont les particularités essentielles étaient d'être des bébés, des enfants ou de jeunes adultes et de constituer une source de revenus et de main d'oeuvre substantielle.

Mais encore, pour beaucoup de nourriciers, ils apportaient une ressource d'amour. Des relations intimes se construisent en effet entre une femme et un bébé de quelques mois : nourrir, langer, soigner, aider aux premiers pas, entendre les premières phrases ... tous ces gestes de la parentalité forgent des liens profonds et durables.

Mais aussi, certains de ces enfants devenus adultes aujourd'hui se souviennent de paroles et de gestes humiliants, blessants, violents. Même si la maltraitance n'était pas encore pensée, les récits historiques et personnels en font bel et bien mention.

La relation entre la population d'accueillis et celle des accueillants ne peut pas être regardée comme un continuum linéaire et stable. Arbitrairement, trois périodes notables pourraient être identifiées :

Aujourd'hui vient le temps du vivre ensemble, de la mémoire et de l'histoire à construire, de la parole à recueillir, à soutenir, à valoriser.

Ce qui s'élève des chemins denses, touffus et protecteurs du Morvan, ce sont au moins trois sortes de discours et de témoignages.

D'une part, la parole de ceux pour qui « cela s'est bien passé » et qui sont fiers d'appartenir à cette histoire locale, pour qui l'accueil, l'éducation, la transmission font partie de leur identité. Leurs mères, leurs grands-mères ont accueilli des enfants assistés (voir C. Robbé page 71 dans ce numéro). Cette histoire se croise parfois avec des trajectoires de nourrices sur lieu qui ont élevé les enfants des nobles et hauts bourgeois de Paris. Cela a permis à la famille morvandelle de s'enrichir, cela a permis à des enfants de familles de France de bien grandir nourris au sein morvandiau. Qu'elles soient mères nourricières ou nourrices sur lieu, ces femmes étaient des héroïnes ordinaires, les unes prenant le risque de ne plus revoir leur enfant laissé à la ferme, les autres prenant le risque du lien de substitution au père et à la mère (voir N. Renault, page 9 et 39 dans ce numéro). Et ce, jusqu'à il y a très peu de temps, sans la moindre formalisation de ce qu'était la parentalité, la puériculture, l'éducation. Toutes ces théorisations arrivent bien après la période de l'accueil massif. Avant que de n'être des assistantes familiales, professionnelles de l'accueil (voir C. Revaillot page 97 dans ce numéro), les familles nourricières ont fait « comme elles pouvaient » à l'instar de beaucoup de familles ordinaires.

Alors les descendants de ces nourrices racontent ces attaches, décrivent comment cela s'est passé pour leur parent, dans les familles des nobles ou des bourgeois, comment de chaque côté des liens affectifs, du respect, de l'éducation se sont transmis. Alors des enfants placés racontent l'amour reçu par cette maman d'occasion qui est devenue leur seule et unique mère par l'attention, le soutien, l'amour qu'elle a délivrés à un(e) enfant qu'elle ne connaissait pas mais qu'elle attendait sans aucun doute (voir Z. Malfondet page 81 dans ce dossier).

D'autre part, les adultes qui ont, enfants, vécu des expériences traumatisantes veulent aussi avoir de l'espace pour le dire. Pas pour accuser, pas pour désigner telle ou telle famille dont les descendants seraient toujours vivants mais pour témoigner d'une réalité qu'ils ont vécue. Pour que cela se sache, pour que leurs propres enfants comprennent ce que ce père, cette mère a parfois tu durant toute sa vie. Et si ils ne veulent pas témoigner en direct, c'est crucial pour eux que d'autres en parlent, que l'on raconte comment cela se passait dans les fermes, au dépôt (comme le dépôt d'ordure ou celui de la police nous dira-t-on), avec les inspecteurs, à l'école, dans les villages, et dans les entreprises. Raconter quels ont été les obstacles mais aussi les soutiens rencontrés dans leur trajectoire de vie. Nommer les traces laissées par l'acte premier, l'abandon, qui a pu se transformer en traumatisme ou en victoire. Ils veulent pouvoir eux aussi être vus comme des héros du quotidien pour s'être construit une vie bonne ou bien pour chaque jour tenter de le faire même avec les blessures : « De l'Assistance et fier de l'être ! » (voir T. Gourmil page 91 dans ce numéro).

Enfin, d'autres voix se font entendre, celles des historiens amateurs dont la trajectoire de vie peut être attachée à ce territoire. Revenir dans le Morvan, fouiller dans les mémoires personnelles ou collectives, ré-écrire une histoire qui leur avait échappé. Un mouvement de témoignages, de commémoration personnelle ou collective est en train de se faire et est soutenu par les personnalités politiques et associatives. L'écriture est un moyen de se construire une identité nouvelle, de re-lire un passé qui se dérobait, de continuer à grandir. Parler des ancêtres morts ou encore vivants, aller leur poser des questions, interroger leur dossier généalogique ou de placement dans les archives (voir S. Aufray page 109 dans ce numéro), mettre des mots sur l'aventure familiale et donner à voir, donner à entendre, ne pas laisser cela dans un coin mais partager ce qui était resté jusque-là dans le silence, malheureux ou pas (voir M. Lemaire et M. Chalandre page 29 dans ce numéro).

Le Morvan vit une époque admirable de dévoilement, d'échanges et de création : assumer son passé pour mieux construire le « Bien vivre ensemble » d'aujourd'hui et de demain. Moment délicat où il faut regarder les faits par l'articulation des différents niveaux d'observation et d'écoute, à la fois au niveau populationnel, et à la fois en éclairant les statistiques des lumières individuelles (voir entretien avec B. Cyrulnik page 123 dans ce dossier). Ne pas niveler les difficultés, les différences, les incompréhensions. Accepter de soulever le voile de la violence, de la mort, du secret, tout en s'appuyant sur les réussites, les joies et la solidarité pour fonder un réel dialogue humaniste. Comprendre le point de vue de l'autre et son histoire constitue à chaque fois un défi ; le faire pour tous à l'échelle d'un territoire comme celui du Morvan peut être vu comme une utopie. C'est en tout cas aujourd'hui un travail en cours pour l'ensemble des morvandiaux.

Emmanuelle Jouet - Conseillère scientifique - 6ème entretiens de Bibracte (16 septembre 2012)

Cahiers scientifiques du Parc naturel régional du Morvan - 11-2013, 131-133

Plus d'informations sur Emmanuelle Jouet en cliquant sur sa photo !

Extrais des propos recueillis par Emmanuelle Jouet, Conseillière scientifique. > Lire l'entretien complet < - 5 pages

Boris Cyrulnik a d'abord exercé comme psychiatre tout en développant son activité de chercheur dans les champs de la neurologie, la psychanalyse et l'éthologie. En retraite de ses activités de consultation en psychiatrie, il travaille aujourd'hui comme chercheur et enseignant à l'Université Sud-Toulon-Var, où il est responsable d'un groupe de recherche en éthologie clinique et enseignant en éthologie humaine. Son enfance a été marquée par la persécution des nazis contre les Juifs pendant la période de la seconde Guerre Mondiale, où séparé de ses parents puis orphelin, il a connu des placements dans différentes familles et notamment celles de l'Assistance publique.

Cette rencontre prend ainsi une saveur singulière car non seulement nous allons parler des personnes ayant connu les services de l'Assistance publique avec le chantre de ce concept profondément humaniste qu'est la résilience mais également avec un homme qui a vécu des expériences similaires à de nombreux habitants actuels du Morvan. Cet entretien participe à la fois d'un éclairage scientifique et d'un témoignage, même si il ne sera pas traité ici de son expérience personnelle directement [A ce sujet, nous renvoyons à son dernier ouvrage « Sauve-toi, la vie t'appelle » (2013)].

... De fait, notre intention lors de l'entretien ne consistait pas à évoquer de façon détaillée le concept de résilience mais plutôt de l'ancrer dans les questions substantielles soulevées par l'histoire de l'accueil dans la vie des morvandiaux, enfants placés ou familles nourricières, ainsi que dans celle de leurs descendants formant aujourd'hui communauté sur ce territoire.

Emmanuelle Jouet : - « Que vous évoque le lien entre le Morvan et les fonctions d'accueil et de placement au point qu'on ait parlé d'industrie nourricière ? »

EJ : - « Qu'est-ce que vous appelez les transactions entre un enfant et son milieu de développement ? »

EJ : - « Et c'est ce qu'a pu proposer le système de l'Assistance publique au travers des familles nourricières du Morvan ? »

EJ : - « En revenant au Morvan du début du siècle et en faisant attention à l'illusion rétrospective, que peut-on entendre par stabilité affective durable ? Les conditions de vie restent particulièrement rudes dans toutes les familles au début du XXe siècle et jusqu'à la seconde Guerre Mondiale. On peut ainsi recueillir des témoignages d'enfants assistés où cohabitent des récits d'expériences très maltraitantes, qui pourraient être qualifiées aujourd'hui de torture, et en même temps est exprimée de la reconnaissance pour la mère nourricière d'avoir par exemple insisté sur l'importance de l'école. Il peut se mêler dans l'expérience de l'enfant le souvenir à la fois des coups et du soutien. »

EJ : - « En faisant des coupes historiques un peu grossières, on peut dire qu'il y a trois époques dans le placement des enfants assistés dans le Morvan : les prémisses de l'organisation à partir de Vincent de Paul, l'institutionnalisation en système administratif par la mise en place de l'Assistance publique, puis le début de la transformation institutionnelle commencée dans l'entre deux-guerres avec une diminution des abandons, période qui s'achève dans les années soixante avec les lois de protection de l'enfance et les réformes administratives et institutionnelles, précurseurs du système actuel.

Et si on calque l'évolution des représentations envers les enfants assistés sur ces périodes, on peut observer premièrement une période de stigmatisation et de discrimination très forte, puis un début d'intégration où des enfants assistés se marient avec des enfants de famille, héritent, s'installent dans la région, qu'on pourrait qualifier d'intégration voire d'assimilation (Cadoret, 1995) et enfin la période actuelle marquée par un Bien Vivre ensemble, où l'importance des récits pluriels se fait montre dans de nombreux lieux ».

EJ : - « Jusqu'à quel point la stigmatisation empêche-t-elle les récits des traumatismes ? »

EJ : - « Le secret des origines empêche-t-il le processus de résilience ? »

EJ : - « Ce dernier point est intéressant pour regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le Morvan au sujet de la mémoire sur l'accueil des enfants assistés. Plusieurs voix se font entendre. D'un côté, des personnes disent : « L'arrivée des enfants assistés a fait du bien à la région, cela a été positif comme l'expérience des nourrices sur lieu l'a été ». D'un autre côté, on entend des personnes passées par l'Assistance publique qui relativisent en décrivant leurs difficultés de vie pendant cette période de leur enfance et adolescence. On voit ici la distinction à faire entre déterminisme individuel et observations populationnelles ?

L’histoire des Petits Paris, ces enfants de l’Assistance publique placés dans le Morvan - Publié le 28/04/2021 à 20h02 • Mis à jour le 16/11/2021 à 14h46 - Écrit par Nathalie Zanzola

Pendant plus d’un siècle, jusqu’aux années 1970, l’Assistance publique a placé des centaines de milliers d’enfants abandonnés ou orphelins dans le Morvan. Ils étaient si nombreux qu’on les désignait par leur ville d'origine : Les Petits Paris.

L'histoire des pupilles du Morvan est méconnue, elle a longtemps été honteuse. Dans ce documentaire, Frédérique Lantieri nous emmène à la rencontre des « Petits Paris ».

Depuis un décret napoléonien, les enfants abandonnés étaient obligatoirement placés à la campagne, chez des cultivateurs ou des artisans. Si d’autres régions ont accueillies des pupilles de l’Assistance publique, aucune n’en a reçue autant et aussi longtemps. Dans le Morvan, on parle même "d’industrie nourricière" !

Pas un village, pas un hameau, pas une maison qui n’ait pu compter sur la pension versée par l’Assistance et sur le travail des Petits Paris.

De tous temps les Morvandiaux n'ont pas hésité à se déplacer pour acquérir des revenus complémentaires à ceux de leurs terres. Au début du 16e siècle, c’est la grande époque des flotteurs de bois qui apportent le bois de chauffage à Paris par voie d’eau et des galvachers (voituriers ou charretiers paysans). Des activités qui relient le Morvan à la ville de Paris.

A cette époque, les grandes bourgeoises parisiennes, ne "s’abaissent" pas à allaiter leur nourrisson. Elles accueillent donc à leur domicile des nourrices issues du Morvan, cette région bien connue des parisiens avec qui ils font des affaires. Au sein des familles morvandelles, il y a toute une génération absente (les mères nourrices à Paris, les pères sur les routes ou au flottage). L’accueil des enfants de l’Assistance apporte donc une main d’œuvre nécessaire pour faire tourner les fermes désertées par les parents.

Cette histoire singulière, personne ne l’a jamais racontée. Ni les anciens Petits Paris, ni les familles nourricières. Trop honteuse pour tous.

Pour recruter ces familles nourricières, l’Assistance publique ouvre des agences locales à Avallon, Quarré-les-Tombes, Saulieu… Les directeurs de ces bureaux choisissent les familles nourricières et les contrôlent régulièrement.

Ils organisent des tournées d’inspection quatre fois par an dans chaque maison pour vérifier l’hygiène, la nourriture, la présence à l’école… Mais difficile pour eux de repérer les abus et la maltraitance puisqu'ils annoncent leur venue !

"Ils étaient bien reçus, les enfants étaient bien vêtus…tout allait très bien. Mais quand ils avaient tourné le dos, ce n’était pas ça ! " se souvient Michel Millet, ancien instituteur.

Car certains de ces inspecteurs tirent profit de ces visites en se faisant "graisser la patte" par des familles qui les soudoient avec de la nourriture issue de la ferme (pain, volaille, beurre…)

Raymond, ancien pupille, a une vraie aversion pour ces directeurs de l’Assistance publique qui, selon lui, n’avaient aucune considération pour ces enfants placés et se souvient encore que l’un d’entre eux lui crachait dessus.

Dès l’âge de 13 ans, le pupille doit travailler car l’Assistance publique ne verse plus de pension aux familles, cependant elle continue de décider de tout et notamment de leur métier.

Les directeurs d’agence organisent des sortes de foires, de marchés aux domestiques pour placer leurs pupilles. On les appelle alors les "louées".

Une des caractéristiques du Morvan, c’est que la moitié des enfants élevés dans une famille jusqu’à l’âge de 13 ans se plaçait ensuite dans cette même famille… Ça permettait à ces enfants de se faire « des racines » indique la scientifique Marie-Laure Las Vergnas.

A cette époque, les enfants de l’Assistance publique sont tous habillés de la même façon : la même blouse, les mêmes galoches. L’institution envoie aux enfants un trousseau pour l’hiver et un pour l’été. Une sorte de costume unique, identifiable par tous.

Pour les garçons, il est composé d’un short, qu’ils portent été comme hiver, pas de sous-vêtement, et une sorte de cape avec une grande capuche. Un "capuchon" que portent également les filles.

Les pupilles possèdent également une petite chaine avec une médaille sur laquelle est inscrit un numéro de matricule. Mireille se souvient encore du sien : 4976.

Elle assimile cela aux matricules apposés sur le bétail "on n’est personne, on est dans le troupeau".

Cette chaîne, Marcel, ancien pupille se souvient qu’à l’âge de 12 ans des agents de l’Assistance publique sont venus la lui retirer. Ils lui ont "coupé son identité", un vrai choc pour lui et qui reste à jamais un traumatisme.

Les enfants placés par l’Assistance publique sont rarement installés avec leurs frères et sœurs au sein de la même famille.

C’est le cas de Raymond, arrivé dans sa famille d’accueil à l’âge de deux ans et demi.

Il lui faut attendre ses huit ans pour apprendre qu'il a des frères qui sont eux placés dans une autre famille… à moins d’un kilomètre de chez lui !

Il en est de même pour Mireille.

Un jour, elle reçoit un colis venant de l’Assistance contenant un petit sac à main rouge. Ce colis ne comporte pas de message et la jeune fille ne trouve aucune explication à ce "cadeau".

Elle découvre l’existence d’une sœur lors d’une visite d’une nourrice au domicile de sa mère nourricière. Cette dame est accompagnée d’une petite fille, Odette. Cette petite fille a également reçu un colis contenant un sac à main rouge.

Mireille apprend ce jour-là que non seulement elle a une sœur, mais aussi un frère, placé dans une autre famille. Sa sidération est à son comble lorsqu’on l'informe également qu’elle a un père et que c’est cet homme qui a fait parvenir ce cadeau à ses deux filles.

Si la plupart des enfants placés sont traités correctement, d’autres sont exploités.

Raymond fait partie des enfants qui n’ont pas eu la chance de "bien tomber".

Ses parents nourriciers, alors âgés d’une soixantaine d’années, il les appelait "Pépère et Mémère". Il n’a jamais prononcé le mot maman de sa vie et "les bisous c’étaient paquet d’orties et les triques…"

Des souvenirs douloureux qu’il peine à partager sans que l’émotion remonte à la surface. Il se souvient avec douleur de la méchanceté de sa mère nourricière.

Le père d’Annick est placé à l’âge de quinze jours dans une famille nourricière aimante.

Adulte, il devient le facteur du coin. Pendant les vacances la jeune fille accompagne son père dans sa tournée. Parfois, il ne veut pas qu’elle rentre avec lui dans les fermes parce que ce qu’elle y aurait vu l’aurait traumatisé : des enfants attachés au pied d’une table, les insultes, les coups. A travers les vitres, elle regarde tout de même et en garde des images glaçantes. Elle se souvient également d’une camarade de l’école, pupille également, qui avait les doigts abimés…rongés par les rats de la grange dans laquelle elle dormait.

Michel estime qu’il a eu de la chance.

Il n’a jamais quitté le hameau près de Quarré-les-Tombes où il a débarqué, petit Parisien de cinq ans. Ce qui l’a sauvé, c’est la nature, les travaux des champs qu’il faisait tout jeune avec "le grand-père". Aujourd’hui, il élève des moutons à côté des maisons de ceux qu’il appelle son frère et sa sœur.

Il est devenu évident que la famille au coeur du Morvan ce n’est pas la famille de sang. Ces pupilles deviennent des "frères et sœurs de lait". Cette relation de fratrie va au-delà du sang.

Alain, fils de famille nourricière, regarde avec nostalgie des photos de l’époque.

Sa famille a accueilli plus d’une vingtaine d’enfants. Des enfants qui sont restés six mois, d’autres quinze ans. A l'époque, il a beaucoup de peine lorsque les enfants placés dans sa famille s'en vont : "Ça laisse des séquelles".

Il a toujours considéré ces pupilles comme des frères et sœurs et il reste en contact avec la plupart d’entre eux.

Après des décennies de silence et de honte, la grande histoire des Petits Paris commence à s’écrire enfin et les dossiers des origines sont exhumés.

Marie-Laure Las Vergnas, scientifique, se rend aux Archives de Paris où elle examine les registres où sont recensés tous les enfants placés dans le Morvan.

Les informations qu’elle récolte sont envoyées dans une base de données afin de reconstituer tous ces mouvements entre Paris et la Bourgogne. Cette base de données permet à tous ceux qui le désirent de savoir d’où ils viennent et peut-être de comprendre pourquoi ils ont été abandonnés.

Le film de Frédérique Lantieri nous offre les témoignages poignants et bouleversants de la vie de ces « Petits Paris ».

Les Archives de Paris conservent des documents relatifs aux enfants assistés depuis 1639. À cette époque, l’assistance est assurée par des établissements hospitaliers (hospice des Enfants-trouvés, orphelinat du faubourg Saint-Antoine et hospice de la Pitié). En 1838, ces établissements fusionnent sous l’autorité de l’administration de l’Assistance publique. On parle d’Hospice des enfants trouvés et orphelins, puis de Service des enfants assistés qui relève de l’Assistance publique, et ce jusqu’en 1961. C’est alors au tour de la préfecture de la Seine de se charger de la gestion des enfants assistés, puis à partir de 1985 du département de Paris. On parle aujourd’hui de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

Les répertoires d’admission parvenus jusqu’à nos jours débutent en 1742 (attention, les répertoires des années 1748 à 1754 sont manquants). Ils concernent les enfants admis auprès du service des Enfants trouvés, puis à partir du milieu du XIXe siècle, du service des Enfants assistés de la Seine.

Ce qu’ils n’ont pu trouver en France, c’est-à-dire l’existence largement assurée par un travail agricole, on va chercher à le leur procurer en Algérie. L’idée de coloniser notre grande province africaine par les enfants abandonnés n’est pas nouvelle. Le Maréchal Bugeaud y avait déjà songé, dès les premiers temps de la conquête. A la vérité, un essai malheureux a déjà été tenté par le Conseil Général de la Seine. En 1849, l’abbé Brumauld créa près de Bouffarik un établissement où les enfants de l’Assistance Publique étaient reçus au-dessus de cinq ans pour y être élevés jusqu’à leur majorité. Malgré les paiements faits par le département de la Seine pour chaque enfant, malgré les subsides de l'Etat et l'aide précieux de l'armée qui lui fournit toujours une nombreuse main-d’œuvre, l'abbé Brumauld ne sut pas mener à bien la mission qu'il avait entreprise. Tout fut déplorable dans celle aventure, et l'établissement créé disparut après dix ans d'existence. En vain chercherait-on dans cet essai malheureux des éléments de critique contre la tentative qu'on renouvelle de nos jours ; une seule chose a été prouvée d’une façon irréfutable, c'est que les enfants s'acclimatent en Algérie avec la plus grande facilité.

Le docteur Thulié s'est fait, dans ces dernières années, l'apôtre de la colonisation algérienne par les enfants assistés.

Depuis que ce programme a été formulé en 1882, il y a été apporté quelques modifications de détail, mais l’idée générale subsiste. Deux donations importantes ont finalement fait sortir ce projet de la spéculation théorique. La première est la cession par l'État au département de la Seine de 3.267 hectares de terrains domaniaux, ratifiée par la Chambre des députés, le 22 mars 1886. Ces terrains serviront à l'établissement futur des jeunes colons.

M. l'abbé Roudil, fit donation au département de la Seine des propriétés qu'il possédait à Ben-Chicao, près de Médéah, dans la province d'Alger. Cette donation est du mois de mars 1887. L’abbé Roudil n'a pas assez vécu pour voir se réaliser l'œuvre à laquelle il avait rêvé de coopérer. Il est mort le 8 janvier 1888 à Alger. L’Ecole Roudil existe aujourd’hui ; elle promet des fruits féconds et je suis certain que si l'Algérie devient jamais le cellier de la France, le département de la Seine aura beaucoup coopéré à la réalisation de celle entreprise patriotique.

Les garçons sont seuls appelés à bénéficier des avantages de la colonisation algérienne. Le tour des filles viendra, j’en suis persuadé, car les femmes manquent encore plus que les hommes en Algérie. Je n’en veux qu’une preuve : aux environs de Bône existe un orphelinat tenu par les sœurs, comptant une vingtaine de jeunes filles de deux à dix-huit ans. Il est rare qu’aucune de ces orphelines atteigne dix-huit ans sans avoir été demandée en mariage. Il n'y en a pas une qui reste, jusqu'à vingt ans, à l'orphelinat ; toutes sont mariées avant cet âge.

L'enfant à Paris : Paris vivant - Ali Coffignon - 1889